HOME > コラム > その原稿は大丈夫?RGBとCMYKの違い

その原稿は大丈夫?RGBとCMYKの違い

こんにちは!福田です(^^)

「CMYKで入稿してください」と書いてある印刷会社さん、多いですよね。

同人プリント!もそうなんですが、なんでCMYK固定なの(*´Д`)?って思うことありませんか?

今回は、そんなCMYKとRGBについて、お話していこうと思います♪

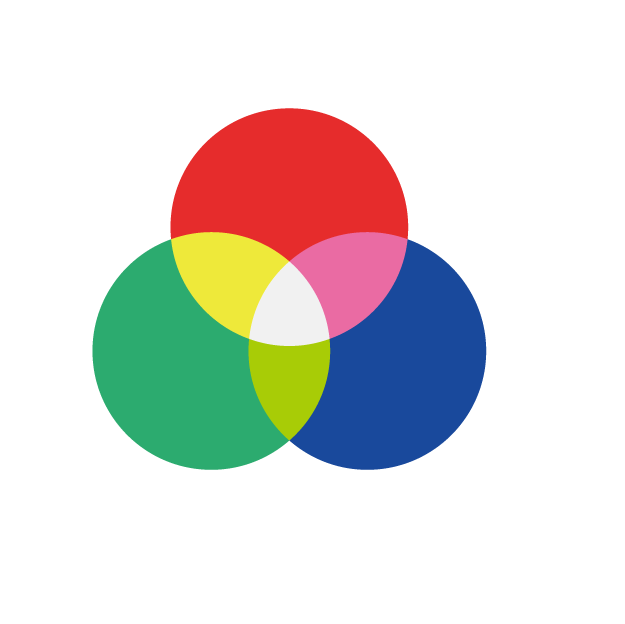

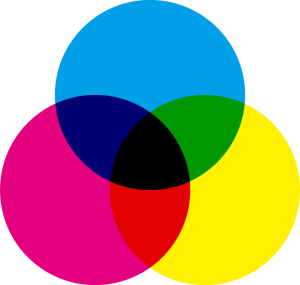

光の三原色 RGB

RGBとは、Red(赤)、Green(緑)、Blue(青)の三原色のことです。

発光によって見える色で、混ざると白に近づいていく加法混色です。

なので、赤、緑、青を混ぜると、あら不思議!色がなくなってしまうのです!!

小さい頃、栃木県宇都宮市に体験型の博物館があり、そこで実際に光の三原色を混ぜて、

とても驚いた覚えがあります!

絵の具で色を混ぜたら、だんだん汚い色になっていって、混ぜまくってると黒になってしまう

…というイメージがあったので、かなりビックリしました(笑)

光なので、重ねれば重ねるほど、明るくなっていくのが特徴です。

パソコンのモニターやテレビなどに使われている表現法です。

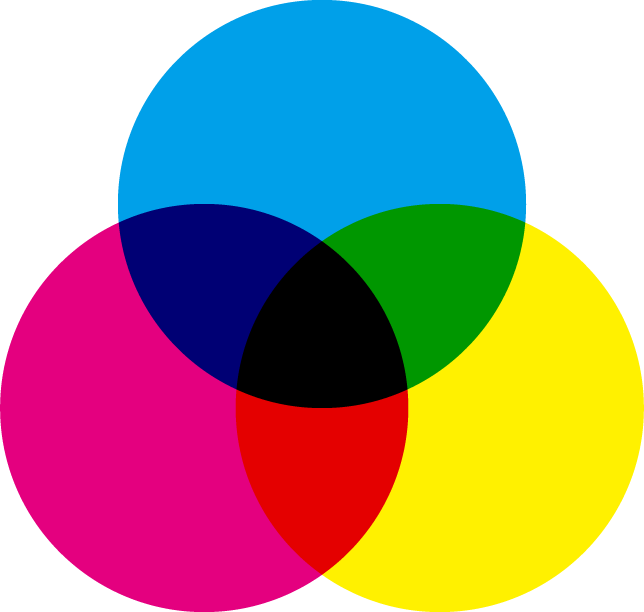

色材の三原色 CMYK

まずC,M,Y,Kと4つ書いてあるのに三原色!?って思いませんか?(笑)

実は、C(青緑/Cyan)、M(赤紫/magenta)、Y(黄色/Yellow)の三色が、三原色と

なっています。

色を混ぜ合わせていくと、光のエネルギーが減少し暗くなります。

これを減法混色といいます。

えっ!?Kどこ行っちゃったの?ってなりますよね。

この三原色を混ぜ続けると、黒になる…のですが、実際のインクでは理想的な反射特性には

なっていないために、3色を合わせ続けても黒にはならず、暗い茶色止まりになってしまう

んですねー。

なので、ここにK(黒/Key tone)インクを追加して、4色構成になるのです。

印刷物は、このCMYKで表現します。

光の三原色と色材の三原色の差

光で明るく表現される「光の三原色」と、混ぜれば混ぜるほど暗くなっていく「色材の三原色」。

写真やパソコンで作った書類、ペイントソフトで描いたイラストなども、だいたいRGBモード

になっていることが多いです。

画面上は明るく見えますが、実際印刷してみたら色が濁っている!と思われたことは

ありませんか?

RGBよりもCMYKの方が表現できる色の領域が狭いために、色が変換されて落ち着いた色合いに

なってしまうんです。

画面の色と印刷物の色合いが違うときには、RGBモードかCMYKモードかを確認してみましょう♪

おわりに

RGBで表現できる色は16,777,216通りもあるそうで、そりゃCMYKで表現出来ない色あるよねー

と思いました(笑)

RGBは光で表現しているため、光がないと真っ黒になってしまうそうです。

テレビを消すと真っ黒になるのがいい例で、光によって色を表現しているところ、電源を落として

光を遮断すると色が見えなくなってしまう…という仕組みなんですね!

考えた人、すごい!!

ということで、RGBとCMYKの違い、分かりましたか?

印刷用データはCMYKで作成しましょう♪

この記事のトラックバック用URL

関連記事一覧

single.php